كانت الأعوام من 1918 حتى 1925 جوهرية في تحولاتها السياسية والإجتماعية والثقافية لجهة تأثيرها الحاسم في تشكيل صورة العراق المعاصر .

مع نهاية الحكم العثماني للعراق 1918 كان عدد المدارس الحكومية يبلغ 28 مدرسة ( 19 مدرسة ببغداد و9 في البصرة) وعدد التلاميذ في كل مراحل التعليم بالكاد يبلغ 8 آلاف متعلم، بينما كان هناك للمدارس الخاصة والأجنبية والمدارس اليهودية والمسيحية دور ملموس في بغداد والبصرة والموصل وغيرها، بينما بلغت مدارس الحكومة العراقية في العام 1921 الى 88 مدرسة وأصبحت 220 في العام 1925 .

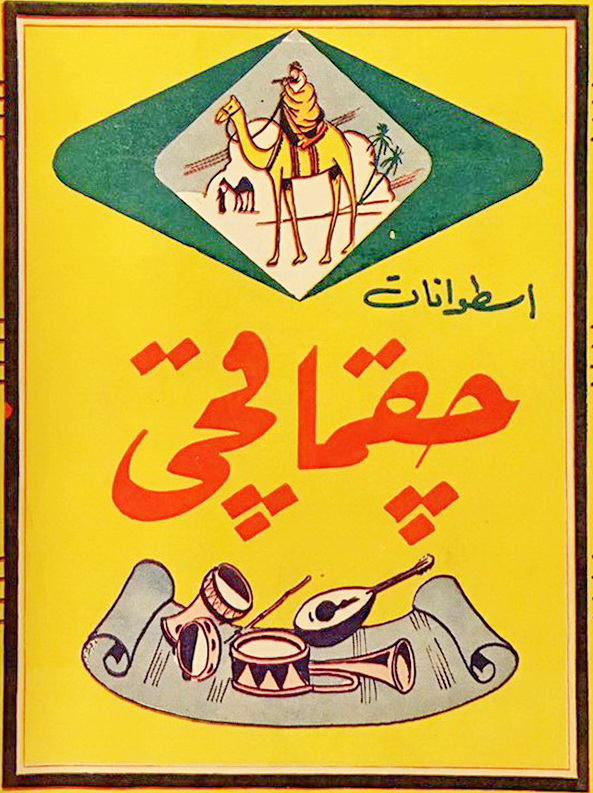

تكشف وثائق الثقافة العراقية المعاصرة أنه في العام 1918، تأسست في الموصل شركة تعنى بتجارة الأسطوانات وأجهزة الغرامفون تحمل اسم عائلة "جقماقجي" التي عرفت بتجارة سابقة تزامنت مع النفوذ العثماني تعنى بالسلاح الناري وإصلاحه، ليرسم هذا التحول ملمحاً بدا منسجما مع التصاعد اللافت في اعداد المدارس، مثلما بدا ملمحا مدنيا متصلاً مع العالم المعاصر وثقافته، مثلما ستكون قصة "جقماقجي" قصة العراق المعاصر في صعوده واعداً وانهياره متشظيا .

وكانت فترة تأسيس "جقماقجي" تلك متزامنة مع توجه نحو اشاعة المعرفة العلمية عبر ارسال الشباب والفتيان للدراسة في مؤسسات أكاديمية رصينة كالجامعة الأميركية ببيروت التي وصلها عدد من شبان العراق، بينهم ابن الموصل محمد حديد الذي سيغدو واحدة من علامات العراق المعاصر سياسيا واقتصادياً، مثلما كانت الفترة ذاتها متزامنة مع ريادة في تأسيس النغم الموسيقي المعاصر كما مثلها "العريف العثماني"(1)، ابن الموصل أيضا حنا بطرس، الذي عمل في موسيقى الجيش التركي ليصبح النواة لتأسيس موسيقى الجيش العراقي، وليواصل ريادته الحقيقية عبر مساهمته البارزة في تأسيس ورشة الحداثة الثقافية العراقية المتمثلة بـ "معهد الفنوان الجميلة". وقبل هذا، تلحينه "النشيد الموصلي" 1921، شعر الشيخ إسماعيل فرج الكبير، في الحشد الجماهيري المتصدي للمطالب التركية بولاية الموصل (عنه نال تكريما من الملك فيصل الأول) .

وثمة في الموصل أيضاً ومن "الجيل الأول" لبناة الموسيقى العراقية الحديثة، يمكن ملاحظة التأثير العميق لـ "الموسيقار العراقي الضرير الكبير الملا عثمان الموصلي والذي إمتد في بيئة حضارية غنية بكنوز الغناء وتنوعاته (2)، الذي تحصّل على معرفته في الموصل واستانبول، وساح في بلدان عربية إذ درَسَ على يديه كل من أبو خليل القباني في سوريا، والسيد درويش في مصر عندما التقى به في الشام، واسس مدرسة غنائية عراقية ببغداد .

وبالعودة إلى الإطار الزمني السياسي والإجتماعي بين 1918-1925 نجد أنه في العام 1918 أسس الأستاذ فتحي يحيى قاسم جقماقجي (1888-1969) شركته في الموصل التي كانت في ذلك العام آخر منطقة للنفوذ العثماني في العراق ومنها وقع "الباب العالي" وثيقة استسلامه لبريطانيا، بينما كانت الموصل قد قالت كلمتها، ضمن استفتاء شعبي واسع، في البقاء ضمن حدود دولة العراق، الدولة الناشئة، بعد مطالبة تركيا بضم المدينة الحاضرة المتعلمة والمتعددة الثقافات وجوارها الواسع كردياً ( مناطق كردية كثيرة بينها العمادية كانت تابعة لولاية الموصل) وعربيا .

الحاج فتحي جقماقجي

وداعاً أيها السلاح

كأن فتحي جقماقجي، قرر مع ذاته، وفي أجواء طي صفحة الوجود العثماني، "وداعاً أيها السلاح" حين كان متخصصاً في إصلاح البنادق والأسلحة تركية الصنع والتي استخدمها الجيش العثماني أثناء وجوده الطويل في العراق، ومن هذه المهنة جاء اللقب العائلي، ليتحول إلى هوايته في جمع العدد المحدود من أسطوانات الغرامفون حينها، دون أن يدري أي أهمية صنعها بتحوله الكبير ذاك، حين سيصبح لقبه علامةً لصناعة الموسيقى العراقية اونقلها من الشفاهية والاداء الحي المرتجل إلى مرحلة الترويج المدروس واشاعة فصل جديد كليا في ملمح ثقافي عنوانه "حقوق الملكية الفكرية" الذي تمثله الإسطوانات كصناعة ووسيلة في حفظ حقوق الملحنين وكتاب النصوص الغنائية ناهيك عن العازفين والمغنين والمغنيات .

هنا يبدو حجر الزاوية الذي وضعه جقماقجي مع إدخاله عالم الإسطوانات وصناعتها إلى العراق، أساسيا لتسجيل أغنيات كثيرة، وهذا ماشجع التطوير ومحاولات الإجتهاد في تقديم ألوان غنائية عدة : العربية كما في الألوان الريفية الى جانب المدينية وأبرزها "المقام العراقي"، كذلك في فاعلية الأغنية الكردية وهو ما تكشفه مراجعة أولية للائحة الأسطوانات التي انتجتها الشركة .

البلاد تتمدن.. "جقماقجي" تزدهر

لقد كان لأجواء الإنفتاح السياسي والإجتماعي- الثقافي بعامة في البلاد والحداثة التي مثّلتها التقنيات المعاصرة في العزف والتسجيل والتوزيع (شركة جقماقجي) بخاصة، الإسهام الأبرز في خلق فرص تطور الأشكال الفنية في الموسيقى، وتكريس ثقافة تذوقها بين الفئات المتعلمة التي باتت تتشكل كقوة اجتماعية وصولاً إلى كونها طبقة متوسطة باتت تحقق حضورها الإجتماعي والثقافي، وهو مؤشر التقطته العائلة لتوسيع دائرة أعمالها وحضورها، فبعد أن كان المحل الأصلي في الموصل قد اقتصر على استيراد الأجهزة الكهربائية، وخاصة مشغلات الأسطوانات الموسيقية (الغراموفونات)، قررت العائلة في العام 1938 الإنتقال إلى بغداد وافتتاح فرع لأعمال جقماقجي في منطقة الحيدرخانة بشارع الرشيد الذي كان المركز التجاري الأحدث حينها والأنشط لاحقا في قلب العاصمة، وكان ذلك قراراً ذكياً وخياراً مدروسا، فبغداد كانت قد قطعت شوطا مهماً في الإنتقال إلى الحداثة لتواصله بقوة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية .

ولأنه كان "مدينة في شارع" (3)، كان لابد من فرع آخر لـ "جقماقجي" في شارع الرشيد، فكان الخيار، مدخل الشارع من جهة الباب الشرقي، وهو الفرع الذي ظل يقاوم عواصف العراق السياسية والإجتماعية و"بطولات" حكامه "الأشاوس" عبر الموسيقى وصناعة النغم حتى انهار كليا في العام 2003 .

في العقود الأربعة التي عاشها وكانها فرع جقمقاجي ذاك، صار المكان وحيويته الثقافية والإقتصادية الخاصة أيقونة بغدادية باتت تنسج حولها قصص وحكايا لا حصر لها، في الثناء على بغداد المديمة المهذبة، مثلما هي علامة على سوء الطالع الذي تعرضت له على يد "الأشاوس" من الحكام "الوطنيين" والقادة والزعماء و"الأمناء" الفاسدين .

ليس متجراً لبيع الإسطوانات بل انتاجها نغماً عراقياً رفيعا

تنبّه عميد العائلة* إلى أن عمله في توزيع الإسطوانات عبر شراكته مع علامات عربية ودولية شهيرة في الإنتاج الموسيقي والغنائي لم يعد ميزة، يمكن التفرد بها، مع وجود منافسة قوية في السوق البغدادي والعراقي بعامة لمثل هذا النشاط الثقافي- التجاري، حيث أكثر من نافدة تسعى إلى تغطية طلب واسع من قبل أبناء الطبقة المتوسطة والفئات المتعلمة على النتاج الغنائي والموسيقي كزاد ثقافي لا غنى عنه .

هنا كان القرار بالتحول إلى الإنتاج الغنائي والموسيقي، عبر إنشاء ستوديو متطور للتسجيل وانتداب أبرز العازفين ناهيك عن شعراء الأغنية والملحنين وأهل الطرب من عراقيين وعرب وجدوا في بغداد فسحة تحتضن أصواتهم وتقدّرها حق التقدير. وكانت الأغنيات والمقطوعات الموسيقية تسجل في ستديو الشركة ببغداد وترسل على شكل أشرطة لطباعتها كأسطوانات في السويد لفترة ومن ثم تم طبعها في اليونان .

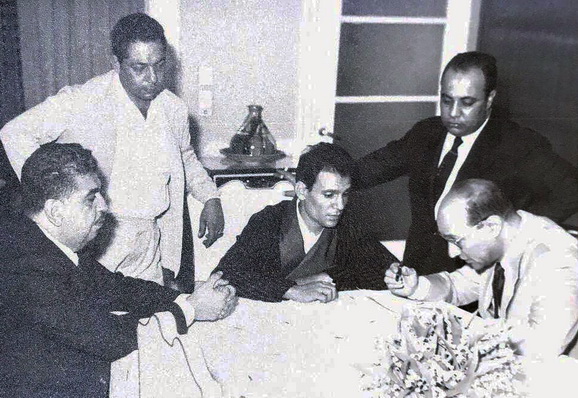

وحيال ذلك، ومع توسع العمل العائلي الناجح، كان لابد من تقسيم العمل ضماناً لاتقان الأجزاء حتى اكتمالها تحت العلامة التجارية- الثقافية البارزة، وهو ما تم على النحو التالي* :

*سامي جقماقجي كان المسؤول عن ستوديو التسجيل ولاحقاً إدارة فرع الباب الشرقي .

*عبدلله جقماقجي كان المسؤول عن ادارة فرع الشركة في الحيدرخانة ببغداد . كما كان كثير السفر إلى مصر ولبنان لعقد صفقات تسويق أسطوانات مع شركات "صوت الفن" بإدارة الموسيقار محمد عبدالوهاب والمطرب عبدالحليم حافظ و"كايروفون" و"بيضافون" .

*محمد واجد الذي سافر لانكلترا لغرض الدراسة، غير أن الاب أعاده إلى بغداد بعد 3 سنوات وممارسة العمل عبر تولي مسؤولية الوكالات التجارية مع كبار شركات الصوتيات والكهربائيات مثل غروندنغ" و"باسف" الألمانيتين و"هيتاشي" اليابانية وغيرها .

نجت أول شركة تسجيل في العراق من التحولات الصاخبة سياسياً واجتماعياً منذ 1958 حتى أواسط الثمانينات، حين بدأت الحرب تطحن بالشباب وأبناء الطبقة المتوسطة، وهم الأكثر إقبالاً على انتاج جقماقجي الذي أظهر تكيفاً مع التطورات التكنولوجية لجهة التحول من الاسطوانات والأشرطة الدوارة الكبيرة إلى الأشرطة المضغوطة (الكاسيت) .

كما إن "تأميم" قطاع الغناء والموسيقى من قبل الدولة أفقد "جقماقجي" حيوية تأثير ذوقية وانتاجية ناهيك عن سلبها حقوق التأليف والنشر الخاصة بها عبر الإستيلاء على انتاجها من الغناء والموسيقي من قبل مؤسسات الحكم الإعلامية دون مراعاة لحقوق الملكية الفكرية، ومن ثم جاءت ظروف غزو صدام حسين للكويت والعقوبات الدولية القاسية المترتبة على العراق جرّاء ذلك، لتضعف "جقماقجي" في منتصف التسعينيات، حتى الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003 إذ تعرضت بما فيها من نفائس لا تقدر بثمن للسلب والنهب والتخريب، ويضيع بذلك ملمح ثقافي آخر من ملامح عراق أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته الملهمة والرائدة، مع إغلاق الشركة أبوابها كلياً في العام 2008 .

مصادر:

(1): علي عبدالأمير "رقصة الفستان الأحمر الأخيرة"، "دار المتوسط" 2017.

(2): د. سيار الجميل، مقالته في موقعه الشخصي: ملاحظات نقدية على برنامج "الأغاني" الذي بثته قناة "الحرة" 2005.

(3): علي عبدالأمير، صحيفة "الحياة" وموقعه الشخصي 2001.

(4): كل المعلومات الشخصية عن عائلة "جقماقجي" الكريمة فضلاً عن عشرات الصور والبوسترات الخاصة بالشركة تم تزويد الكاتب بها من قبل الأستاذ نجم عبدالله جقماقجي.